中国思想

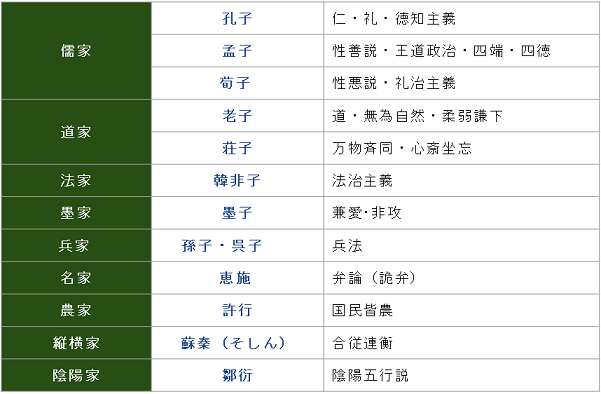

中国思想は主に春秋・戦国時代で活躍した思想家によって築かれたといえる。このような人物たちを総称して、諸子百家(子は尊称で先生を意味し、家は学派を意味する)と呼ばれる。代表的な学派としては、儒家、道家、墨家、法家、兵家、名家などがある。

諸子百家

中国思想の略年

前2000ごろ 夏王朝時代。主に青銅器が使用されていた。

前1600ごろ 殷王朝時代。甲骨文字の使用されていた。

前11世紀 周王朝が華北統一、礼政一致の封建制度体制を築く。

前770年 春秋時代(〜前403)春秋の五覇。

前479年 孔子死去。

前403年 戦国時代(〜前221)戦国の七雄

前4世紀 荘子死去。

前390ごろ 墨子死去。

前359 秦の商鞅(法家)の政治改革。

前289ごろ 孟子死去。

前235ごろ 荀子死去。

前233 韓非子死去。

前221 秦王政が中国統一し、始皇帝と称す。

前91ごろ 司馬遷『史記』を著す。

中国思想発展の歴史背景

中国思想の発展は、中国大陸の歴史と密接な関係にある。奇しくも、中国の戦争が続く乱世の時代に中国思想は開花させる。中国では、黄河文明が紀元前4000〜前3000年ごろから黄河の中、下流域の黄土地帯におこった。その後、殷が1600年ごろ成立し、前1100年ごろには殷周王朝が成立した。そして、周は血縁関係を基盤とした制度により国家体制を維持していたが、前8世紀ごろから封建制度が崩壊し始めた結果、国力が衰え、有力な諸侯が王を名乗って覇を争う乱世となった。(前3世紀後半まで)。この乱世は春秋・戦国時代呼ばれる。中国大陸の各地に群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)し、秦の始皇帝が統一するために各国が対立し、戦争も続いた。悲しくも、実力本位の乱世が思想家達の活躍の場を提供した。為政者たちはいかにして国家を統一し、国力を強化し、社会を豊かにさせるかに策を講じるようになる。優秀な学者や政策官僚が必要とするようになり、自由な思想活動が活発になり、数多くの思想や政策を説く人々が現れた。

中国思想家の目的

中国思想の多くの思想家は、政策参謀という特色が強く、この点で形而上学のような西洋哲学と性質を異にする。従い、著名な思想家は政治闘争の中で殺害されたり、あるいは殺害をしたり、追い出されて僻地に追いやられたり、といった最後を向かえることが多い。

儒家

儒家思想の祖といわれる孔子は、周の封建社会を理想とし、社会秩序の回復と平和な社会実現を念願した。人間関係の内面的あリ方としての「仁」と外面的あり方としての「礼」を重んじ、政治的には徳治主義を主張した。

その後を受け継いだ孟子は、性善説を唱え人間が本来もっている善の心を育むことを主張した。彼は孔子の思想を発展させて、仁義に基づく君子による政治(王道政治)を主張して、儒家の正統的な流れをつくった。これに対し荀子は 性悪説を唱えて礼を重んじ外的教化による礼治主義を説いた。

儒家思想は、漢代に官学化されて官吏養成の必修となり、宋代には朱子を祖とする朱子学、明代には王陽明による陽明学が成立した。

道家思想

道家思想(老荘思想)は、儒家の道徳主義的な傾向を批判して社会の平和と人類の幸福が自我を超えて自然の道に従うこと(無為自然)によって求められると主張した。儒家と道家の思想は表裏となって中国人の思想を形成している。

法家・墨家

荀子の影響を受けた韓非子が法と刑罰による法治主義を唱え、儒家思想を近親の重視に偏った別愛であると批判した墨子が万人平等の兼愛や非戦論(非攻説)を説いた。