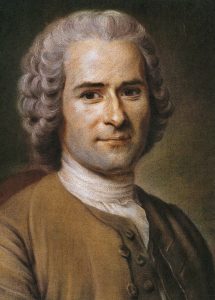

ジャン=ジャック・ルソー Jean-Jacques Rousseau、1712.6.28 – 1778.7.2

ルソーはスイス出身の哲学者、思想家。啓蒙思想。主著は『人間不平等起源論』、『社会契約説』、『エミール』、『新エロイーズ』、『告白』。自由を求める啓蒙思想を掲げた思想家であったが、それに反する、自然のままの人間の善良な感情を重んじるロマン主義的な先駆けでもあった。ルソーによれば、自然状態では人間は自由で平和に暮らしていたが、文明が作り上げられていくと同時に私有財産の観念が発生し、自然状態から社会状態に移るときに、富の不平等を法律によって正当化したために、不正で悲惨な政治体制が生まれた。このような不平等を取り除き、すべての人の幸福を実現するためにはどうすればいいのだろうか。ルソーはホッブズ同様、市民は自らの安全と財産を守るため、自己のあらゆる権利を指導者・共同体に譲り渡す社会契約を結び、共同体の力で個人の権利を保証する必要がある。すべての市民が集まってできた一般意志(これは政治的人格である。)は、市民自身の意志であるから、すべての人が一般意志に従うことは自分自身に従うことであり、一般意志の指導のもとにみずから制定した法に従うことによって、市民は共同体の構成員であるとともに真の自己の主人ともいえ、ここに市民的自由を獲得する。ルソーの著作は広く読まれ、フランス革命を思想的に準備する役割をはたした。

ルソー

ルソーの生涯

スイスのジュネーヴで時計職人の子として生まれたが、生後間もなく母をなくした。いくぶん風変わりな父親は多くの本を読み、幼きルソーに教育を与えたが、フランス大尉との口論の末、剣を抜いたとして禁固3年決を受けた。これに反発し、名誉を守るため逃亡、家族は離散した。ルソーは牧師のもとで生活し、徒弟に出たが、職を変えながら点々とした。16歳のときに市の閉門時刻に遅れ、それをきっかけに放浪の生活を始めた。このころヴァラン男爵夫人と出会い、庇護を受けること約10年間、独学でさまざまな学問を学んだ。30歳のときにパリに出て、ディドロら百科全書派と親交を深め『百科全書』の音楽の項目を執筆した。このころに妻となるテレーゼと出会い、いずれ5人の子どもをもうけたが、貧困ゆえに子どもを孤児院に送っている。1750年にディジョンのアカデミーの懸賞論文に応募した『学問芸術論』が当選して注目される。1755年には、落選した『人間不平等起源論』を刊行し、文明社会の不正と堕落を批判し、人間の自然な善良さの回復を説いた。その後も、『社会契約論』や『エミール』など、多くの著作を刊行して、民衆の啓蒙活動を行った。しかし。神の啓示や教会の諸制度を否定し、理性に基づく普遍的な自然宗教をとなえたため、政府や教会から迫害を受け、スイスやイギリスに逃れた。1765年、スコットランドの哲学者ヒュ—ムと交流を持つが、その関係も長くは続かなかった。この頃にはルソーが精神的に不安定な時期で、ヒュームが自分に屈辱を与え中傷しようとしているという思いこみをしたことにある。1770年にはフランスに戻り、その後、66歳でこの世を去った。ルソーは啓蒙思想に大きな影響を残し、11年後フランス革命が起こる。

ルソーの略年

1712 スイス・ジュネーブに生まれる

1722 父が行方不明になる

1725 徒弟奉公に出る

1728 ヴァラン男爵夫人に出会う

1742 パリへ移転

1743 『近代音楽論』

1750 『学問・芸術論』出版

1751 『人間不平等起源論』出版

1761 『真エロイーズ』

1762 『社会契約論』、『エミール』出版。『エミール』が禁書となり、パリ高等法院によって有罪とされた影響でフランスから出てスイスに逃れた

1766 ヒュームを頼ってイギリスに渡る

1776 フランスに帰国

1778 死去

『学問芸術論』

ルソーは才能だけで気づかれた説くを欠いた文化を嫌った。文化人は知識を着飾っているだけで自らの奴隷状態に気づかないように振る舞っている。このとき知識が権威や肩書に変わっており、文化が自然の美徳を汚していると考えた。ここに自然的、ソクラテス的善行を好んだ、ルソーの特徴が垣間見れる。

学問、文学、芸術は、政府や法律ほど専制的ではないが、おそらくいっそう協力に人間を縛っている鉄鎖を花環で飾り、 人生の目的と思われる人間の生まれながらに隷属状態をこのませるようにいわゆる文化人を作り上げます。学問芸術の光が地平にのぼるに連れて、徳が逃げてゆくのが見られます。

『新エロイーズ』

貴族の娘と身分違いの平民の家庭教師との恋愛小説。当時ヨーロッパ中で人気が出た。

ルソーにおける自由

ルソーの政治哲学は、専制政治を退け、法の下の自由において、その特色を成す。ただし、ルソーにおける自由は、独裁的な支配における鎖を退けるとともに、とはいえ、鎖自体を否定するわけではなく、むしろ合法的な鎖を肯定したうえで自由を達成することを目指した。ルソーは市民社会の利益と利点を認め、市民社会の「鎖」は、国民の一般意志が自分たちの善のために定めたことを現実化してくれるかぎりにおいて正当化されると考えた。彼がすべての人のために自由を確保することを目指す時、無政府状態を目指すのではなく、そのコミュニティ全体が法を設定することにおいて、自由を支え、「あるがままの人間」と「あるべき法」とともにある。そのコミュニティに生活する人々は身体と財産を守り保護することができ、その各人がすべてのひとと結びつきながら、しかし、自分自身にしか服従する必要はなく自由である政治を目指すことがルソーの目標である。

「人間は自由なものとして生まれたのに、いたるところで鎖につながれている」(『社会契約論』ルソー)

国家と家族

ルソーは、『社会契約論』の中で、国家は社会構造は家族構造が拡大したものであるとしている。社会の統治者は家族の父親のようなものであり、自らの自由を統治者に委ねる人民は、自分の安全を守るために自分の自由を父親に委ねる子供のようなものである。

力は正しさをうみ出さない。

ルソーは、力は正しさを生み出さないと述べ、力の支配ではなく、法的な統治を目指した。人は合法的な統治のみ従う。従って統治者と市民の中で交わされる契約は、相互の権利と義務を現実化しなければならない。その上で市民は、市民たち自身の中で統治者を選び、それゆえに市民こそが立法権を持つ。ただし、すべての個人があらゆる権利を引き渡す場合にしか働かない。ひとりひとりが自分の人格と力を集団にすることを前提とし、各個人を、全体の不可分なものとして、その政治体制が成立する。ここに国家と個人の関係が生まれ、さらには集団的な道徳が作り上げられる。

人民の平等と自由の基盤

主権者は、一種の道徳的概念であり、これが主権者を構成する人民の平等と自由の基盤となるのである。ここで自由が本来の自然状態であったときの自由とは変質する。主権者はそれを市民的な自由に変え、それに応じて道徳は市民的な自由を通じて表現されうることになる。この市民的な自由は、自然権を基盤とするそれとは異なり、国家や市民社会でのみ成り立つコミュニティを説明する概念である。

一般意志

一般意志は、市民すべてにとっての善は何によって生み出されるのかを反省するときにだけ達成される。そしてその起源だけでなく、その適用も一般的でなければならない。

「意志を一般的なものにするのは、利害関心をもつ市民の数ではなく、彼らを統合している利害関心である……。主権者は、全体としての国家だけを知っている」。

一般意志はつねに正しい

ルソーは、常に一般意志は正しいとしている。これは、人民の現実的な熟慮がいつも正しいという意味ではなく、各市民が十分に情報を与えられ、一般的な善について理性的に熟慮するときには、到達されるその結論は正しいだろうという意味である。その上で、一般意志の立法化は、自由の絶頂であり、充実である。というのも、主権をもつ集団的な人格を樹立する最初の契約には、そのメンバ—が自ら自由に加わったうえで、この自前の法のもとにすすんで服することになるのだから、市民は、主権者に服するものとして、自ら立法組織を作ることに関与し、彼もしくは彼女は、個人として、それによって割り当てられた権利を受け取るのだ。「主権者と臣民は、異なる側面から見られた同じ人民でしかない」とルソーは述べている。われわれは自由であれと自らに迫るのである。

以上に述べたところから、一般意志は、つねに正しく、つねに公けの利益を目指す、ということが出てくる。しかし、人民の決議が、つねに同一の正しさをもつ、ということにはならない。人は常に自分の幸福を望むものだが、常に幸福を見わけることができるわけではない。人民は、腐敗させられることは決してないが、ときには欺かれることがある。そして、人民が悪いことを望むように見えるのは、そのような場合だけである。

全体意志と一般意志のあいだには,時にはかなり相違があるものである。後者は、共通の利益だけをこころがける。前者は、私の利益を心がける。それは、特殊意志の総和であるにすぎない。しかし、これらの特殊意志から、相殺しあう過不足をのぞくと、相違の総和として、一般意志が残ることになる。

(『社会契約論』ルソー)

一般意志を現実に決定できるか。

一般大衆は、いかに善意をもっているとはいえ、集団で<一般意志>を現実に決定できるまでにどのようにしてなるのかという問題は、ルソーをひどく悩ませた。

「盲目的な大衆は、自分たちにとって何が善であるのかさえめったにわからないところから、自分たちが何が善であるのかなど知らないのは普通だというのに、いったいどうしてそのような大衆に、立法組織といった困難な一大事業が実行できるのだろうか」と彼は問う。この難問に対する彼の解答は、〈立法者〉という概念である。この〈立法者〉とは行政者でも主権者でもなく、多くの人々によって求められている社会にとっての客観的善を明確にできるような知性をもった誰かのことである。彼によれば、〈立法者〉は、立法組織の構造の完全な外部にいる。ところが立法者は、ほとんどの人民が半分も理解しないで求めている当の理想を語ることで自ら注目の的になってしまうような、神のごとき性質を有している。

ルソーの体系における一般意志の概念は、多くの議論をうむ。特に〈立法者〉という観念を導入することで、専制政治を招いてしまうと非難された。ルソーは、自然状態における人間の本性における善を無視してしまうと読み解けられ、人類を正しい方向に導くためには何らかの力を発見しなければならないかと思われた。社会契約論の終わりに各市民が生涯縛られることにもなるような国家に対して忠誠を誓うという観念を示唆している。これもまた、自由主義的気風の読者に衝繫を与えた。