熱力学第二法則 the second law of thermodynamics

熱力学第二法則とは、熱は仕事に変換できるが、いかなる熱機関も仕事に変換するときに仕事の一部の損失がともなうという法則である。すべての熱を仕事に変換することができない以上、外部から得た熱エネルギーをすべて仕事に変換できるような第2種永久機関が不可能であるといえる。

熱力学第二法則

熱は高温の物体から低温の物体へと移動しますが、その逆は自然には発生しない。また、すべての熱を仕事に変化することはできない。

熱力学第二法則の例

-

ガソリンエンジンは燃料が持っている化学エネルギーを燃焼によって熱エネルギーに変換し、それを軸を回すという仕事のために使われるが、これを再び、熱エネルギーに戻すことはできない。

クラウジウスの原理

外界に何の痕跡も残さず低温熱源から高温熱源に熱エネルギーを移動することはできない。(CLausius)

トムソンの原理

ひとつの熱源から熱を取り出してこれをすべて仕事に変換するだけでほかに何の変化も残さないような過程はない。

ケルビン・プランクの原理

外界になんの痕跡も残さず、熱源の熱エネルギーを循環的に仕事に変換することはできない。(Kelvin・Planck)

オストヴォルトの原理

ただひとつの熱源から熱エネルギーを受け取って、循環的に仕事をする熱機関(第二種機関)は存在しない。

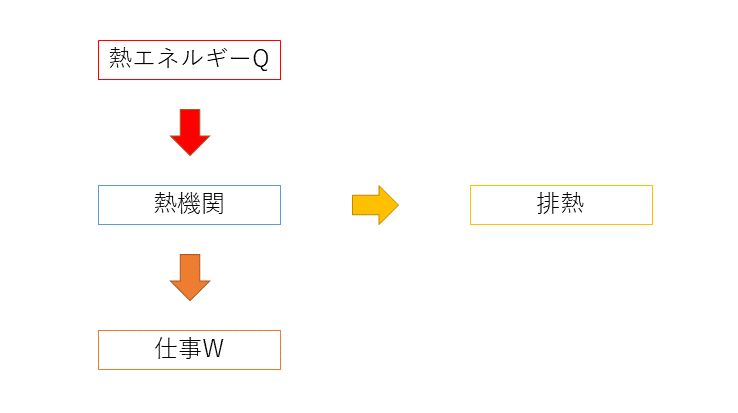

熱エネルギー

熱力学第二法則に基づくと、熱エネルギーは高温から低温へ移動する。自然界の変化の方向と非可逆性を示している。

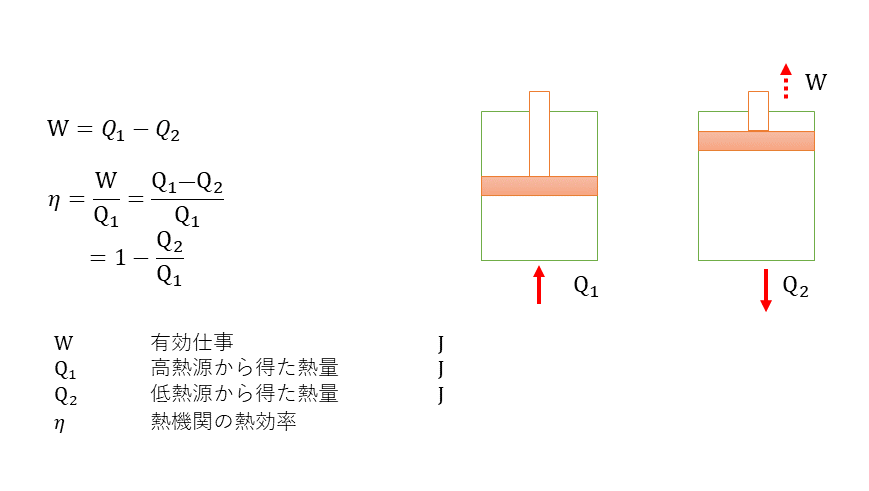

熱機関

熱力学第二法則に基づくと、熱機関において、系に加えた熱エネルギーのすべてを連続的に仕事に置き換えることはできないということが言える。エンジン開発において、いかに効率よく熱エネルギーを仕事に変換するかが開発の重要なポイントととなる。

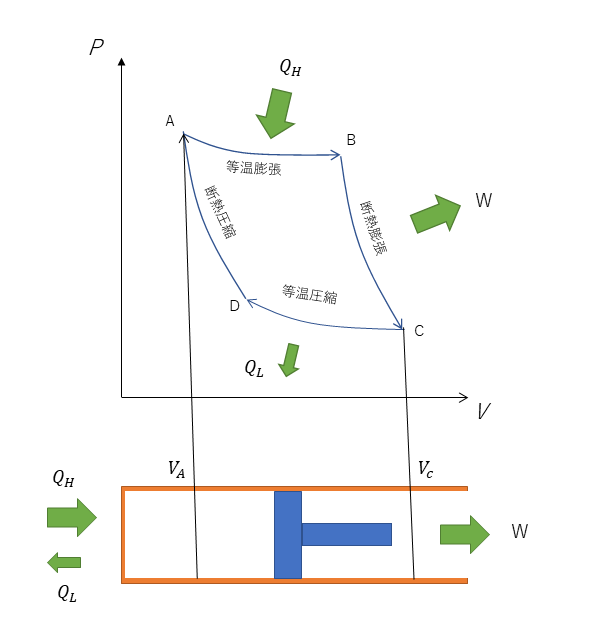

カルノーサイクル

カルノーサイクルは熱力学第二法則を利用した熱機関である。

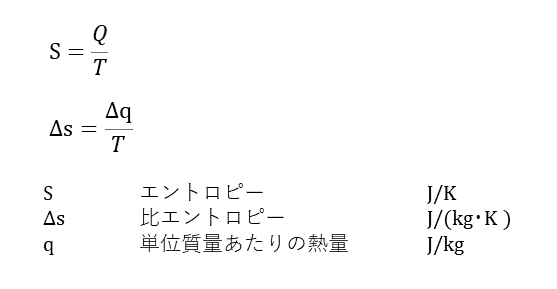

エントロピー増大の法則

熱力学第二法則はエントロピー(エントロピー増大の法則)の概念と強く結びついている。外部から完全に遮断された閉じた系内のエントロピーの和は、閉系内の変化が可逆である場合一定であり、変化が非可逆である場合では増大する。

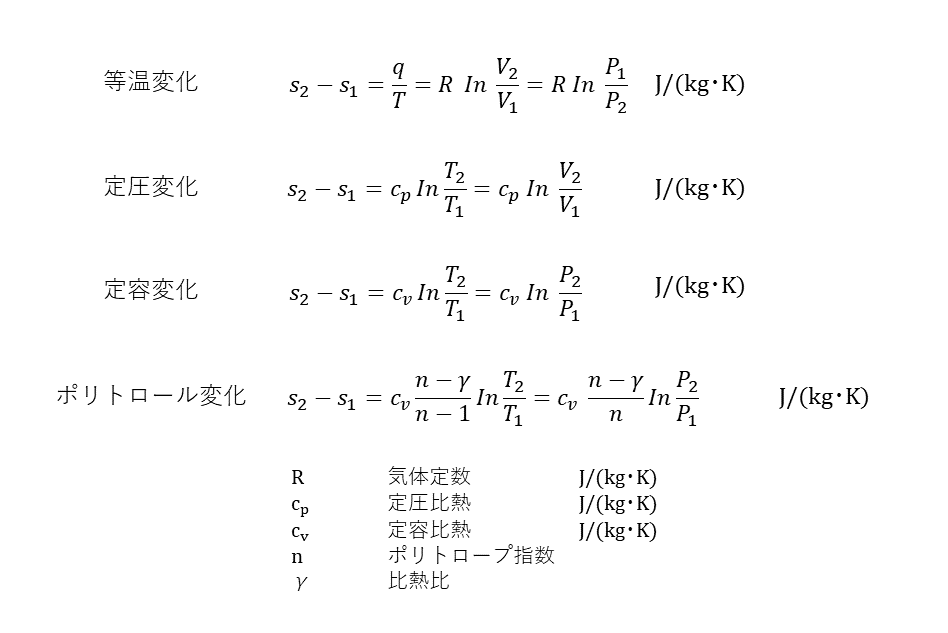

状態変化

第2種永久機関

外部から得た熱エネルギーをすべて仕事に変換できるような仮想の熱機関のことをいい、熱力学第二法則はそれが不可能であることを示している。