公差

公差とは、モノの製造において許容される誤差の範囲を規定した数値である。モノの製造においては必ず、機械の精度やそれを扱う人の技能や測定に依存し、目標とした寸法にたいし、誤差がでる。公差には、2点の長さが求められる寸法公差と面や線が対象となる幾何公差の2種類に分かれる。設計の際は図面上で許容される誤差を見込んで、設計をし、製造者はその設計に準じて設計を行う。

最大許容寸法

最大許容寸法とは、公差で認められる上限の値である。

最小許容寸法

最小許容寸法とは、公差で認められる下限の値である。

誤差が生まれる例

- 気温や湿度といった環境の変化

- 金型の摩耗などによって生まれる成形品

- 測定ミス

- 組立時における組付け誤差

寸法公差

最大許容寸法と最小許容寸法を引いた値を寸法公差といい、モノの製造の際に許容できる数値である。たとえば20±0.05のように長さが表される。穴と軸のはめあいの場合は、20H7(穴側)・20g6(軸側)のように表される。

幾何公差

幾何公差は線や面を対象とし、平面度、平行度、直角度などが表される。

適切な公差

全体の機械設計において、組み立てばらつきを抑えるため、できるかぎり狭い範囲で公差を設定するが、一方、部品加工の観点では、加工の許容範囲を広くして、良品となるよう公差を広くとる。公差が狭い場合、加工・検査・再加工を繰り返すことになり、部品単価が高くなる。一方広すぎる場合は、装置の運用に問題が生じる。

コスト

公差を決める際、経済コストに反映される。公差が厳しくなるほど、材料費、設備費、加工費、納期、不良品率に反映され、製造コストが高くなる。そのため目的に適した寸法公差が求められる。

普通公差

普通公差とは、寸法のばらつきに対して個別ではなく一括してもうける寸法公差である。特に重要度が低い箇所などは、普通公差を用い、重要度が高く注意が必要な箇所は、個別に公差を適応する。

普通公差

はめあい公差

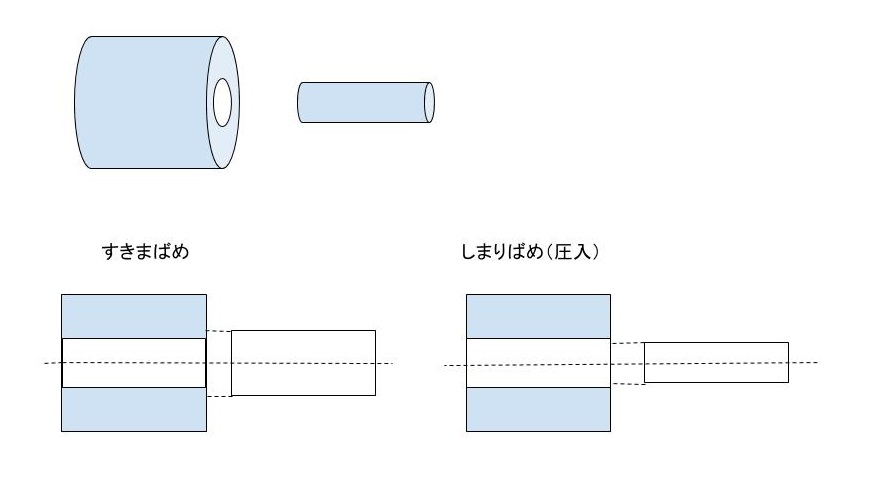

はめあいとは、機械部品の穴と軸とが互いにはまり合うときの寸法差から生じる関係をいい、その許容できる範囲をはめあい公差という。一般的に、3種類(すきまばめ、しまりばめ、中間ばめ)に大別される。

はめあい方式

すきまばめ、しまりばめ、中間ばめ

すきまばめ:許容範囲が広く、グリースや潤滑油を塗布された摺動部に用いられる。

しまりばめ:隙間がなく許容範囲が限定され、軸受の圧入等に使われる。

中間ばめ:すきまばめとしまりばめの中間で、スラスト軸受と軸との関係に適用される。

積み上げ公差

積み上げ公差とは、複数の部品の公差を加算した公差のことである。5±0.05mmと10±0.1mmとの長さをもつ部品を突き合わせた場合、単純和では15±0.15mmと計算となる。(ただし、これは積み上げ公差が大きくなり、設計が困難になる。)

円すい公差

テーパ比が1/3~1/500,円すい長さが6mmを超え、630mm以下の剛性のある円すい部品に適用する。ただし、転がり軸受の円すい公差には適用しない。