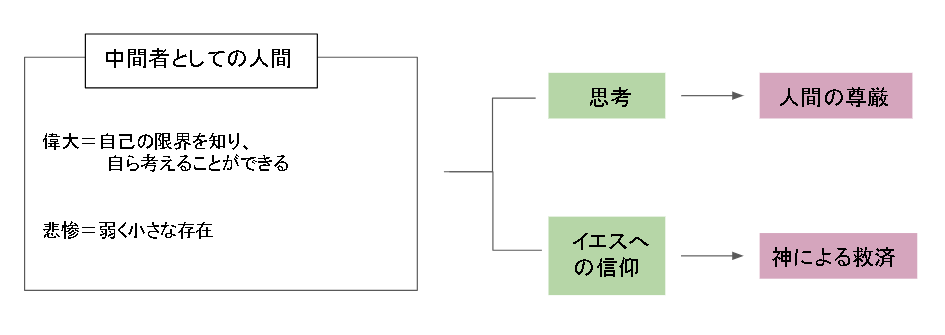

中間者

パスカルは、人間を偉大さと悲惨さという相反する二面性を持つ中間者と考えた。人間は「考える葦」として宇宙のなによりも尊く偉大である反面、自然の前に無力であり、社交生活では倦怠と気晴らしに明け暮れ、政治権力の不正をとめることはできず、おろかで悲惨である。このような偉大さと悲惨さという矛盾する二重性をもつ人間はどのようにして救われるのだろうか。それはキリスト教によって、とパスカルは答える。パスカルは、人間の生を三つの秩序に分け、王侯・貴族の属する「身体(物質)の秩序」、学者が属する「精神の秩序」をこえて、神の超自然的な愛の秩序に生きることを説いた。イエス・キリストは、この世に貧しく惨めな姿であらわれ、地上の秩序における苦悩と悲惨さの中でそれをこえた「神の愛の秩序」が存在することを示した。

中間者としての人間

人間の尊厳

人間の尊厳は神によって与えられた理性に有るが、理性的存在である人間は神と自己を同等とみなし、幸福を求めるあまり感覚による欲望の虜となり、快楽に身をまかせる堕落した存在となった。こうして感覚が理性を支配する獣に似た存在に成り果てたことを、信仰を拠り所に厳しく批判する。人間は偉大さと悲惨さ、無限と有限との中間者であり、善なるものを求めても到達できないが、それを求めざるをえない存在である。その克服はキリスト教によってなしえる。モラリストとしてのパスカルは、人間が信仰心を取り戻し、理性が感覚を統御し、謙虚な態度で人間としての正しい生き方を追求すべきである。

極大極小の自然と、人間の中間的な大きさ

パスカルは、人間が中間者としての根拠を大きさの比較によって説明する。自然には宇宙のような極大、原子のような極小の、「2つの無限」が存在する。しかし、人間の大きさは「その中間」である。宇宙や大自然はどこまでも大きく無限であり、そこには我々の想像力の範疇を超えてしまっている。また、原子はどこまでも極小であり、これも想像力を超えてしまっている。ここでパスカルは人間を「このような無限の中にあって人間はいったいどれほどのものだろう」と問う。パスカルにとって無限の連鎖としての「自然」のなかで人間存在は、やはりその中間のなかで存在しているといえる。

無限に比べれば無、無に比べれば全体、無と全体との中間。両極端を理解することからは限りなく隔てられているため、ものごとの終わりと始めとは、人間にとってはどうしようもなく、底知れぬ神秘のなかに隠されている。

『パンセ』パスカル

彼[人間]は、自分で自分の中心となり、私[神]の助けから独立しようと欲した。彼は、私の支配から逃れ出た。そして、自分の中に幸福を見出そうとの欲求によって、自分を私と等しいものとしたので、私は彼をそのなすがままにまかせた。そして、それまで彼に従っていたもろもろの被造物をそむかせ、彼の敵とした。その結果、今日では、人間は獣に似たものとなり、私からあんなにまで遠くはなれているので、その創造主のおぼろげな光がかろうじて残っているにすぎないものとなった。これほどまでに彼のあらゆる知識は、消し去られるか、かき乱されてしまったのだ。理性から独立してしばしば、理性の主となった感覚は、理性を快楽の追求へとかり立てた。(『パンセ』 パスカル)