ヘーゲル弁証法

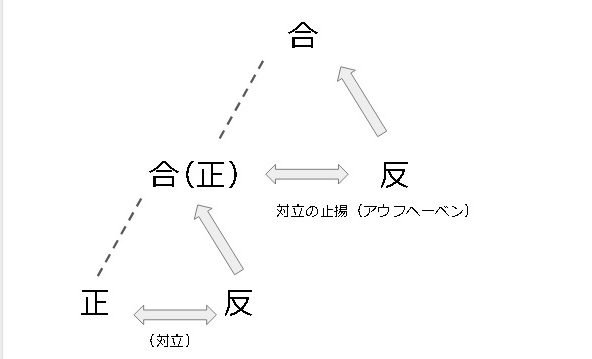

歴史を垣間見ていると、一定の法則(思想の流れ)によって動いているように思われる。さて、思想は生きた連関の中にあり、そのひとつに触れれば、必ず全範囲が振動を起こす。そのように結合されているものが、世界の全体相であるといえる。ヘーゲルの弁証法は、このような全体相の図式的具体化であり、ひとつの思想は必ず他の思想へ、ひとつの事物は必ず他の事物へ移らなければならない特性を持っているといえる。これをあらわしたものが弁証法であり、この関係を正、反、合という三つで表した。ひとつのもの(正)があれば、そこからその生に対立するその反対(反)が生じ、この反対(反)は前者を前提とし、その内容を含むがゆえに両者が合わさったもの(合)になる。ヘーゲル弁証法の特徴は、正から反対が生ずるところにあるが、なぜ正から反が生ずるのか。ヘーゲルはそれが矛盾であると説明する。正、反、合を成立し、その前進の動力が弁証法であるわけであるが、その前進の動力、それが矛盾である。すべてのものは、それ自体に、自らを否定するものを含んでるということである。ひとつの思想は、必ずその反対の思想を生まなければならない、対立する思想を生み出してしまう。しかし、この否定は完全なる廃棄というわけではなく、否定はまた、より高いものを生むのであって、大いなる肯定を含んでいる。そしてその合に対しても次なる反を生む。このように歴史が流れており、歴史は一定の方向のようなものが認められる。弁証法とは、「現実界におけるあらゆる運動、あらゆる生命、あらゆる活動の原理である。また弁証法はあらゆる真の学的認識の魂である。」

弁証法

弁証法

『精神現象学』ヘーゲル

花が咲けば蕾が消えるから,蕾は花によって否定されたと言うこともできよう。同様に、果実により、花は植物のあり方としてはいまだ偽であったことが宣告され、植物の真理として花にかわって果実が現われる。植物のこれらの諸形態は、それぞれ異なっているばかりでなく、たがいに両立しないものとして排斥しあっている。しかし同時に、その流動的な本性によって、諸形態は有機的統一の諸契機となっており、この統一においては、それらはたがいに争いあわないばかりでなく、どの一つも他と同じく必然的である。そして同じく必然的であるというこのことが、全体としての生命を成り立たせているのである。

『小論理学』ヘーゲル

(弁証法は)現実の世界のあらゆる運動、あらゆる生命、あらゆる活動の原理である。また弁証法はあらゆる真の学的認識の魂である。・・・さらに弁証法は自然および精神の世界のあらゆる特殊の領域および形態のうちにも見いだされる。

世界精神

ヘーゲル哲学の形式・内容を決定するものは、弁証法であり、その根底は矛盾である。矛盾とは何かとなれば、それは精神でなければならないと考える。つまり、世界が自然人事を通じて、精神としてのイデーの発現であると見られるがゆえに精神はイデーもしくは、ロゴスと同じである。こうして、ヘーゲルは、絶対者は精神であるといった。世界は自然人事のすべてを通じて絶対者たる精神の弁証法的発展であり、この発展を人間の論理的思惟をもって追随するのが哲学である。ここから、ヘーゲル哲学は、精神哲学であるといわれることになった。絶対者は、弁証法によってまず、自然にそれから精神に発展する。もちろん、精神とは、論理的に超自然的にであり、精神がより高い精神、すなわち、現実的、意識的精神となろうとするためにまず、外化したものが自然である。そこで絶対者は弁証法に応じて三段変化する。第一が精神そのもの、即自的な精神であり、第二が精神の他我もしくは外化としての自然、第三が意識的現実的となった精神である。これに応じ、ヘーゲル哲学も順に第一が論理学、第二が自然、第三は精神哲学である。(絶対精神)

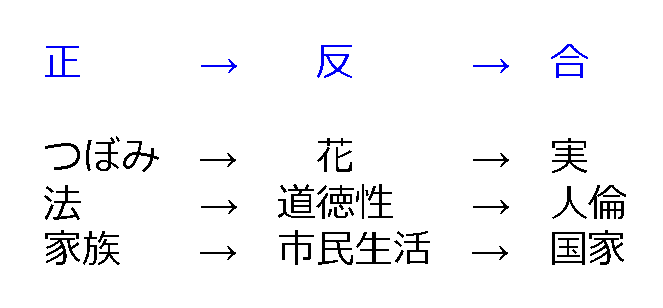

人倫の弁証法

人倫とは、個々人が自律的な現実態においてもつ、彼らの本質の絶対的な精神的統一態にほかならない。カントの主観的・個人的・形式的な道徳性(カントの倫理)を推し進め、人間関係や社会関係を通じた道徳の具現化を主張した。人倫の3段階とは、①家族。自然な愛情によって結ばれた共同体で個人としての独立した人格性は認められていない。その次が②市民社会で欲望の体系といわれ、各人の自由な利益の追求が行われる。各人は独立しているが、争いや不平等がうまれる。そして家族と市民社会が弁証法的に合わさり、発展したのが③国家で、個人が単なる個々の欲求の追求を超えて、全体とひとつになった真の自由である状態、すなわち最高の人倫を達成する。

『エンチクロペディー』ヘーゲル

国家は自己意識的な人倫的実体である。家族の原理と市民社会の原理の統一である。

『歴史哲学』ヘーゲル

国家は地上に現存する神的理念である。この意味で、国家は世界史全般の一段と具体的になった対象なのである。だから、この国家の中においてはじめて自由はその客観性を獲得するのであり、またこの客観性を楽しむことになるのである。