ばね

ばねは、部品から部品に伝わる動力・運動エネルギーを蓄積・制御するために用いられるで機械要素である。荷重を加えることでたわみが発生し、弾性エネルギーの蓄積・解放を繰り返す。ばねの形状は、弾性変形を利用するため、変形しやすい形となる。ばねの材質は、金属、木材、ゴム、プラスチック、セラミックなどがある。日常では、一般的なばねに加え、洗濯ばさみ、ピンセット、ゴルフシャフト、スキー板など広く使われる。

ばねの定義

ばねの機能

- 物体を保持する。

- エネルギーを蓄積し、開放する(機械式腕時計のぜんまい)

- ばねの復元力を利用する(内燃機関の弁のばね)

- 外力による振動や衝撃を吸収・緩和する(サスペンションのばね・防振ばね)

- 荷重と変形の関係を利用する(ばねの測り)

ばねの材料

ばね材料には、大きな変形に耐えるための引っ張り強さ、疲労限度、弾性限度の高い素材が使われる。金属ばねの材料としては、ばね鋼が一般的であるが、耐熱性・耐食性が求められる環境ではステンレスが用いられる。小さいコイルばねはピアノ線が使われる。そのほか木材、ゴム、プラスチック、セラミックスなどが用いられる。

弾性形状

ばねは弾性変形を利用しているので、弾性領域の範囲で荷重が加わるような形にしなければならない。荷重が除かれれば変形量がゼロに戻り、永久変形はない。一方、降伏点から破断点にいたる範囲を塑性領域と呼び、この範囲までの荷重が加わると、ばねとしての機能をはたさなくなる。このことを踏まえてばねの設計・選定の際は弾性領域の範囲で荷重が加わるように設計する。

フックの法則

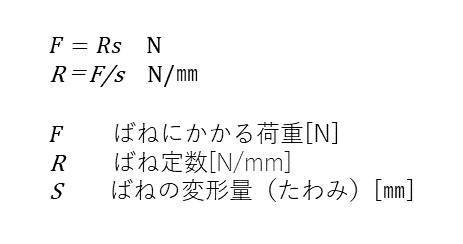

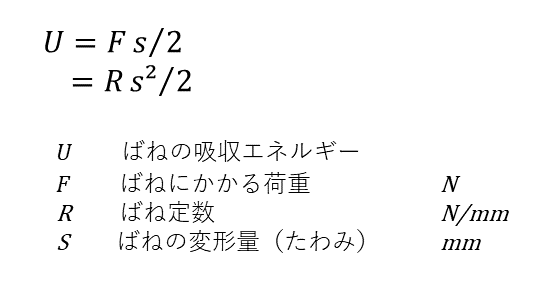

フックの法則とは、ばねの伸びと荷重は正比例するというもので、1676年、イギリスの物理学者ロバート・フックにより発見された。ばねにかかる荷重をF(N)、ばねの変形量(たわみ)をs(mm)とすると、ばねの弾性領域において両者は正比例し、ばね定数、R(N/mm)は両者の比で表される。

ばね定数

ばね定数は下記で定義される。ばね定数Rが、大きいばねはたわみにくい硬いばねで、小さいとたわみやすい柔らかいばねである。

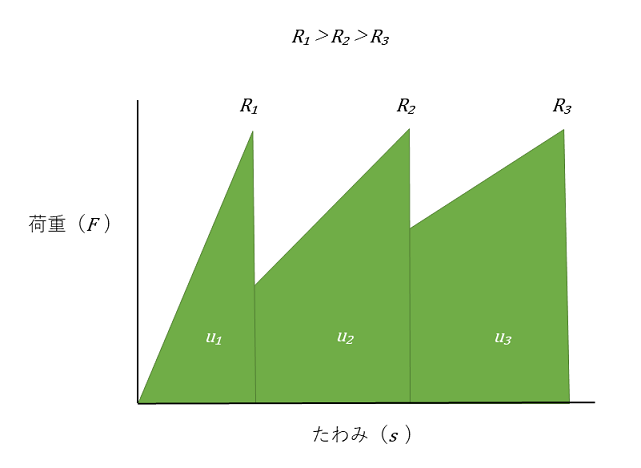

ばねの定数の比較

ばねは、同じ荷重で比較すると、ばね定数が小さいほうが変形量(たわみ)が大きく、吸収エネルギー(u)も大きくなる。吸収エネルギーは三角形の面積を示す。

ばねの種類

ばねは多種多様な形で利用されており、多くの種類がある。代表的なものはコイルばねであるが、クリップなどでみる線細工ばね、薄板ばね、渦巻ばね、さらばね、トーションバーなどを下記では紹介する。

コイルばね

コイルばねは最も一般的なばねで、硬鋼線やピアノ線などの線材をコイリングという冷間成形によって製造される。製造工程にロスが少なく、安価に大量生産が可能であることを特徴とする。コイルばねには、圧縮コイルばね、引張コイルばね、ねじりコイルばね、円錐コイルばねなど、その機能・用途によりさまざまな種類がある。

線細工ばね

線細工ばねとは、コイルばね同様に線材をコイリングや曲げ加工によって成形されるばねで、クリップ、スナップピン、ホースクランプなどが代表的なもので、主に物体を保持する目的で使用される。

薄板ばね

薄板ばねとは、薄板材料を打ち抜き加工および曲げ加工により成形するばねで、一定の荷重で保持する目的で使用される。また、板材を使用したばねとして、複数の板を重ねた重ね板ばねもある。

渦巻きばね

渦巻ばねとは、薄板のばね材料をテープ状に巻き締めることでエネルギーを蓄積し、巻きほどくことで動力として使用される。ぜんまいばねがその代表で、古くは、懐中時計やからくり人形の動力として使われていた。

皿ばね

皿ばねとは、円盤状の材料を凸状に成形することでばねの機能を持たせたばねで、コイルばねと比較して単位面積当たりの蓄積エネルギーが大きく、小さなスペースで比較的大きな荷重を支えることができる。

トーションバー

トーションバーは、ねじりの弾性エネルギーを使用したばねで、ねじり棒とも呼ばれる。

定張力ばね

定張力ばねは、長いストロークの間で常に一定の力で引き込むことができる。

ガススプリング

ガススプリングは、大きな初期荷重で小さなばね定数を得ることができる。

コメント