ねじの製図

ねじは、ねじ側(丸棒の外側にらせん状の溝を作る)ねじ穴側(丸い穴の内面に溝を作る)に分けられる。それぞれ厳密なルールが規定されており、製図の際は注意しなければならない。なお、ねじメーカーから配布されている図面を使用する場合が一般的である。

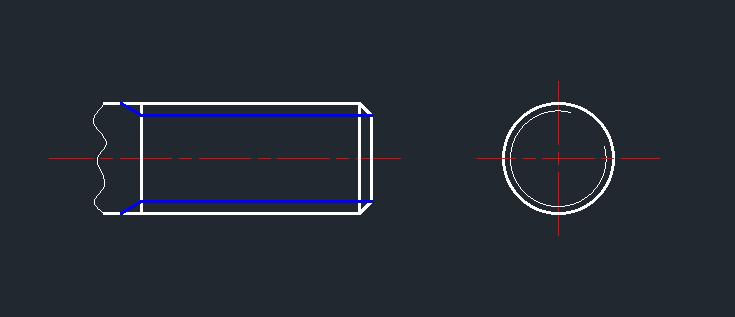

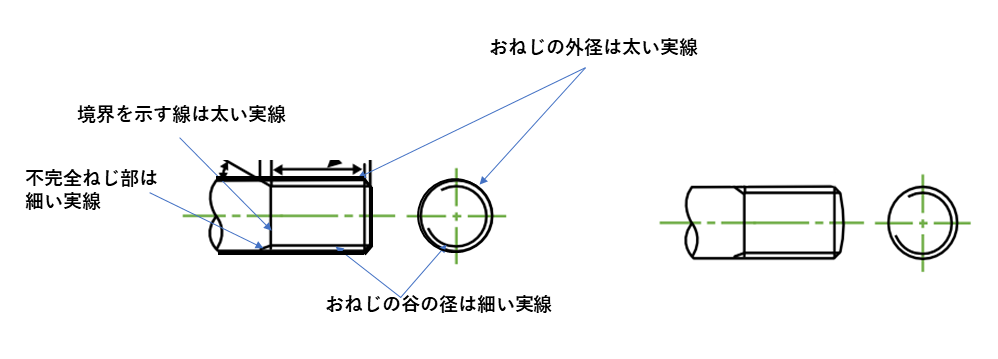

おねじの製図

- ねじ山の頂(おねじの外径)を表す線は太い実線で描く。

- ねじの谷底(おねじの谷の径)を表す線は細い実線で描く。

- ねじを端面から見た図で表す場合には、ねじの谷底の円は円周の約3/4の細い実線で描き、右上方約1/4を開けるのがよい。また、面取りの円は一般に省略する。

- 不完全ねじ部は、細い斜めの実線で描く。(省略可能)

- ねじ部の長さの境界を示す線は太い実線を用い、おねじの場合は外径まで描く。

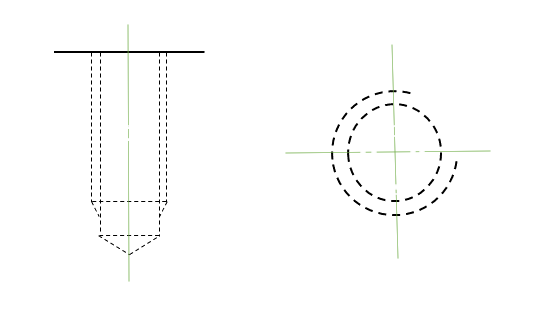

- 隠れているねじを表すには細い破線で描く。

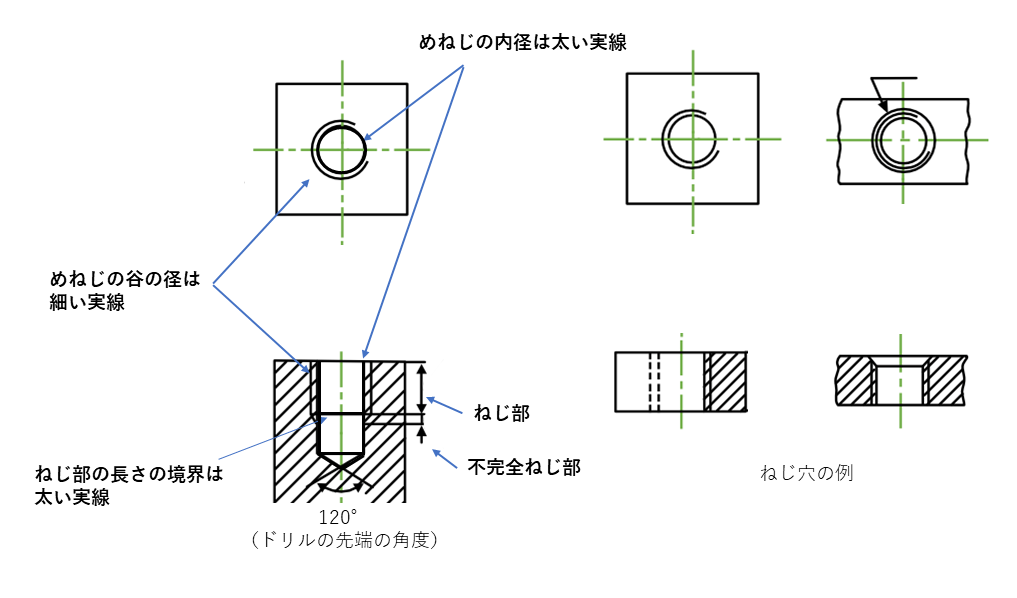

めねじの製図

- めねじの内径を表す線は太い実線で描く。

- めねじの谷の径を表す線は細い実線で描く。

- ねじを端面から見た図で表す場合には、ねじの谷底の円は円周の約3/4の細い実線で描き、右上方約1/4を開けるのがよい。また、面取りの円は一般に省略する。

- ねじ部の長さの境界を示す線は太い実線を用い、めねじの場合は谷の径まで描く。

- ドリルの尖端の製図は120°にする。(ドリルの尖端は118°である。)

- ハッチングの入れ方には注意する。

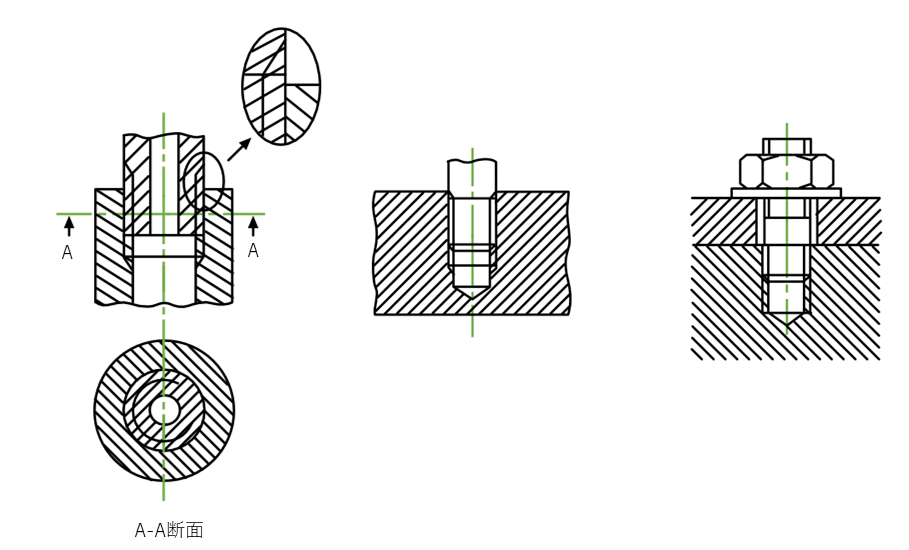

断面

断面で示す場合には、ハッチングはねじ山の頂を示す線まで描く。

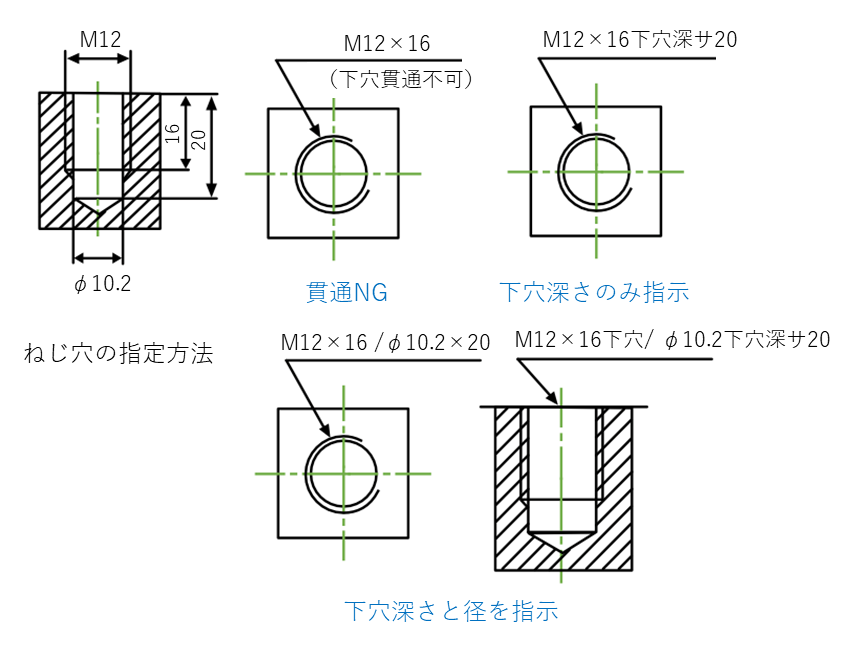

穴の指定

めねじの穴の指定をするとき、M8、M10というような形で穴の大きさを指定する。

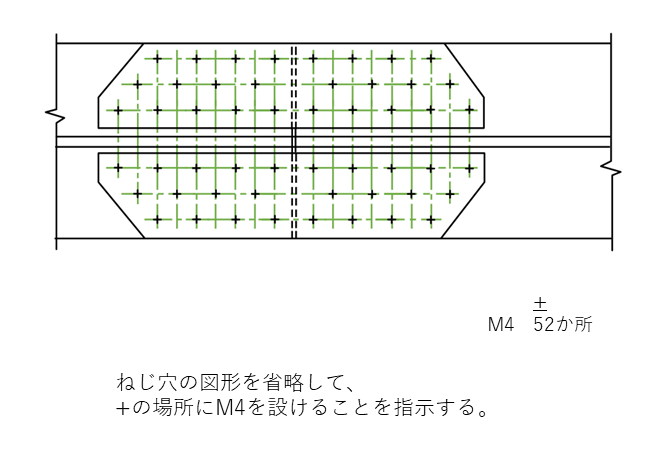

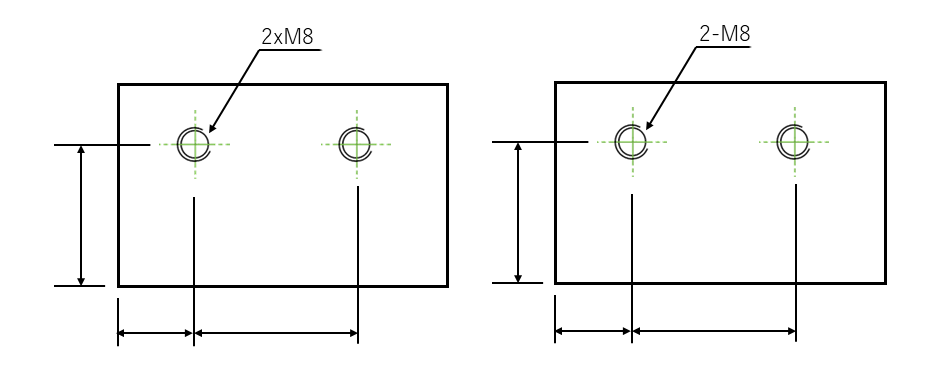

複数の穴の指定

ねじ穴が複数ある場合、「2-M8」「2×M8」のように数字に「-」や「×」で数を表す。

隠れたねじ

隠れたねじは細い破線で描く。

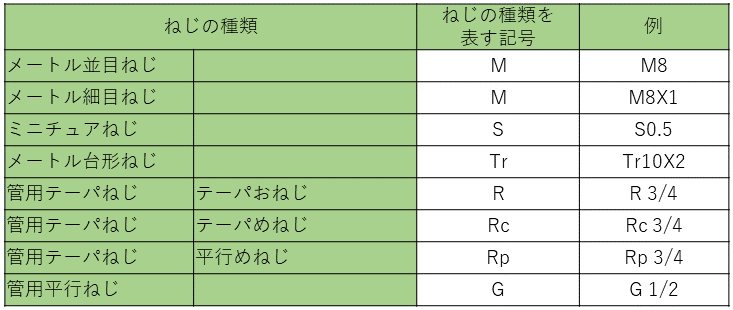

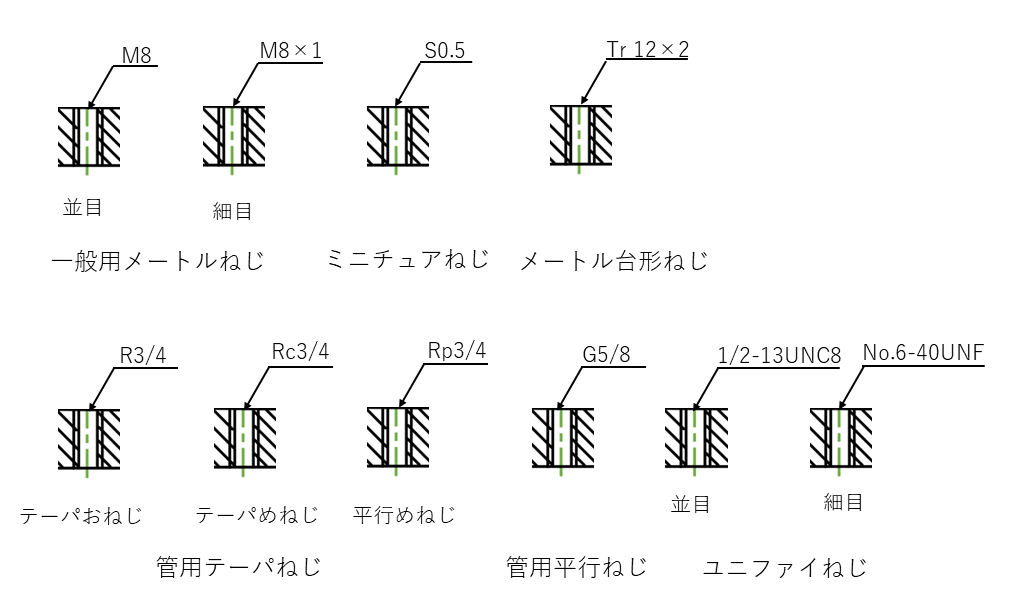

ねじの種類を表す記号

ねじの種類を表す記号は、一般メートルねじではMを使う。そのほか台形メートルねじや管用ねじなどそれぞれのアルファベットで表される。特殊なねじを使うときは注意が必要である。

ねじの種類を表す記号の例

その他

おねじとめねじが組み合わされた状態では、おねじは常にめねじをかくした状態(おねじを主体)で描く。

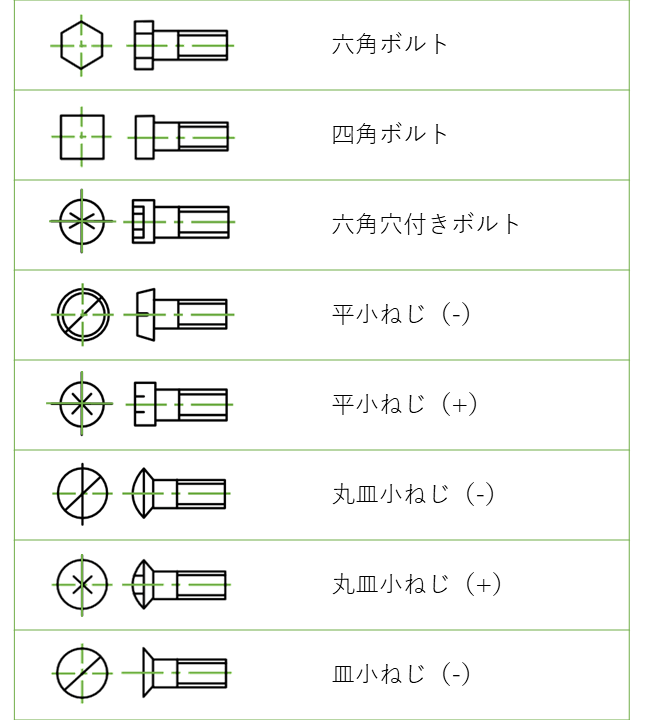

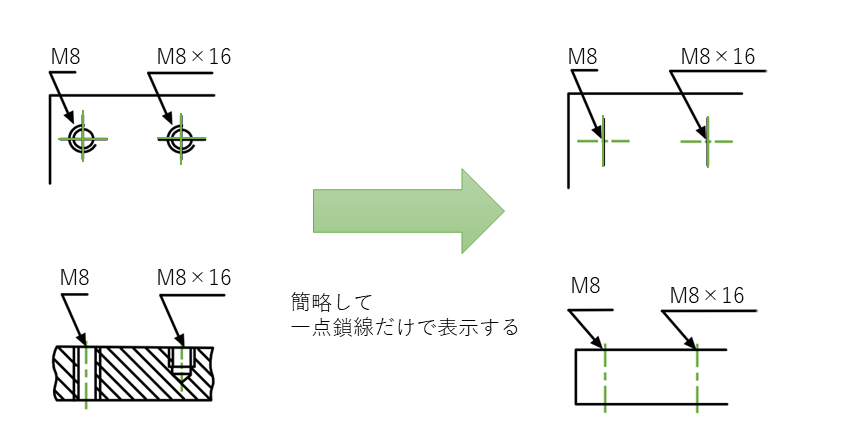

おねじの簡略図

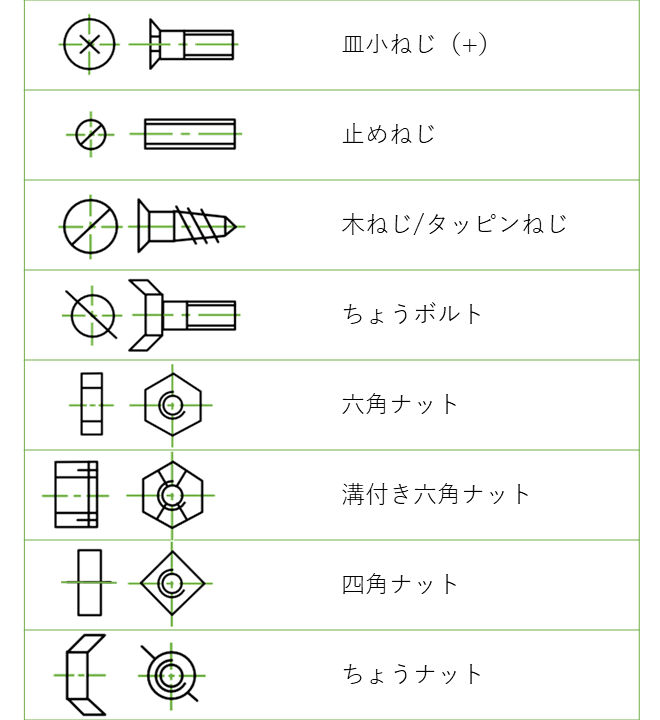

めねじの簡略図

めねじ簡略図2