銅合金

銅合金は、銅(Cu)に対して、特定の元素を添加することで機械的性質を実現した合金である。銅(Cu)は、展延性や電気伝導性などの優れた性質をしめすが、剛性や硬度などに欠陥がある。銅(Cu)に対して、ZnやNiを添加することによって、その欠陥を補うことができる。特に代表的な合金である青銅は、人類に食糧生産革命を及ぼし、石器から金属の使用が始まり、歴史の大きな転換期になった。代表的な銅合金として、丹銅、黄銅、青銅、りん青銅、洋白、白銅、砲金などがある。

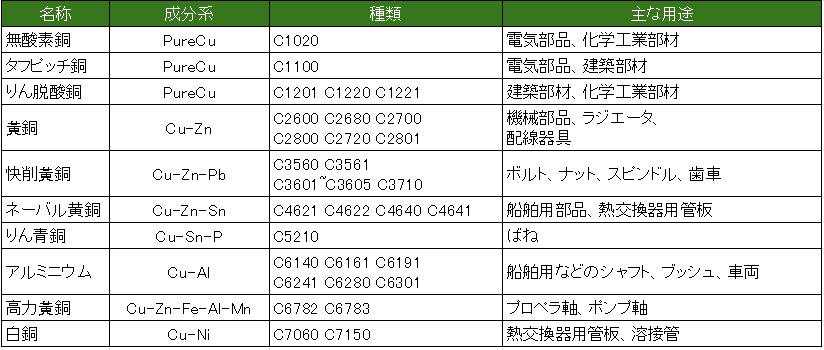

銅合金(Cu-Zn系)

銅(Cu)に主要な添加元素がZnであり、展延性、絞り加工性、耐食性に優れ、独特の光沢がある。銅合金の材料記号は頭文字Cで始まる4桁の記号で表記される。丹銅(C2100~C2400)、黄銅、CuとZnの割合によって、Znを40%含んだ六四黄銅(C2801)、30%含んだ七三黄銅(C2600)、その中間の、Znを35%含んだC2680がある。

丹銅

丹銅は、亜鉛(Zn)を約4~12%程度含んだ赤っぽい材料で黄銅よりも亜鉛が少ない。展延性や耐蝕性に優れている。C2100~C2400があり、建築用材、装飾品、ファスナー、金管楽器などに用いられる。

黄銅

黄銅は、銅(Cu)と真鍮(Zn)の合金であり、とくに亜鉛(Zn)が20%-45%のものをいう。一般には真鍮と呼ばれる。英語ではBrassという。適度な強度、優れた展延性、鋳造性、導電性、審美性をもつ。使用に関しては、耐食性が良好であるので船舶用部品、導電性に優れるため電気部品のコネクター等に使われる。黄金色に近い色を示し、金管楽器と打楽器からなる楽団であるブラスバンドには、真鍮の楽器が多く用いられる。日本では江戸時代に小判として使われた。

六四黄銅

六四黄銅(C2801)では黄金色に近い黄色を示すが、亜鉛(Zn)の割合が多くなるにつれて色が薄くなり、少なくなるにつれて赤みを帯びる。また、一般に亜鉛(Zn)の割合が増すごとに硬度は増すが、もろさも増加する。性質は、展延性に優れ、黄銅の中では最大の強度があり、熱間加工に適する。船のスクリューや管楽器、5円硬貨などに用いられる。

七三黄銅

七三黄銅(C2600)は展延性、絞り加工性に優れ、めっき加工処理にも適する。自動車のラジエータや電球口金などに用いられる。

快削黄銅

快削黄銅(C3561、C3710など)は、Cu-Zn-Pb系の銅合金で、被削性(切削しやすさ)を高めるためにPbを添加したものである。用途は、小形の歯車やねじ、時計やカメラなどの部品等に用いられる。

ネーバル黄銅

ネーバル黄銅(C4621、C4640など)は、Cu-Zn-Sn系の合金であり、耐食性、とくに耐海水性を高めるためにSnを添加したものである。厚物は熱交換器管板、薄物は船舶用部品などに用いられる。なお、ネーバル(naval)とは、「軍艦の」を意味する。

高力黄銅

高力黄銅(C6782)は、Cu-Sn-Mn系で、六四黄銅にMnを添加して強度を高め、熱間鍛造性・耐食性を向上させたものである。用途は、船舶用プロペラ軸、ポンプ軸などに用いられる。

青銅

青銅とは、Cu-Sn系の代表的な銅合金で、古くから人類に親しまれている銅合金である。英語ではBronzeと呼ばれ、銅像のことをブロンズ銅といい、日本では大仏が青銅で作られている。鋳造性、被削性、展延性、耐食性に優れる特徴を持つ。鋳物用のJIS記号はBC2、BC3などがあり、英語ではBronzeといい、銅像のことをブロンズ像とよぶことも多い。一般的に知られているのは、青銅色は彩度の低い緑色であるが、本来の青銅は光沢ある金属色をしている。しかし、青銅は大気中で徐々に酸化されて、表面に炭酸塩を生じると、緑青色となる。この色を発しているものが緑青であり、炭酸銅と水酸化銅の混合物である。

アルミニウム青銅

アルミニウム青銅は、肉厚が大きな場合、自己焼なましによってもろい性質を示すため急速に急冷している。

りん青銅

りん青銅(C5191、PBC2Cなど)は、Snを加えてPで脱酸した三元合金である。鋳造性、被削性に加えて、ばね特性に優れており、電気計測機器用のスイッチ、コネクタ、リレー、カム、歯車軸・軸受・軸継手などに用いられる。

砲金

砲金は、Snを約10%含み、粘り強さがあり、耐摩耗性や耐食性に優れる。昔大砲の鋳造に用いられたことから名前が由来する。機械部品としての青銅鋳物は、ほとんどが砲金(gun metal)であり、Snの一部をZnで代用することで価格を下げ、かつ鋳造性を改良している。身近な使用方法としては、天ぷら鍋、表札、建築用金具などに用いられている

白銅

白銅(C7060、C7150)は、Niを10~30%含むCu-Ni系の合金である。耐食性、とくに耐海水性に優れるため、船舶関連部品に多く用いられる。また、Niの量の多いものは銀に似た白い輝きを放つため、硬貨にも多く用いられる。日本の100円硬貨、50円硬貨には白銅が使われている。

洋白

洋白(C7351、C7451など)は、白銅にNiを5~30%、Znを10~30%加えたCu-Ni-Zn系の合金であり、展延性、耐食性に優れ、光沢が美しいため、洋食器や装飾品である。また、医療機器などに用いられている。引張強さなどの機械的性質において、黄銅より優れている。なお、日本の500円玉は以前は白銅だったが、変造が相次いだために2000年8月に洋白になった。

ベリリウム銅

ベリリウム銅(C1700、C1720)は、1.6~2.0%のBe、0.2~0.3%のCoを添加したCu-Be系の合金であり、耐食性がよく、時効硬化処理前は展延性に富み、処理後は耐疲労性、電気伝導性が増加するという特徴をもつ。なお、時効硬化処理は成形加工後に行う。導電性に加えて、ばね性にも優れるため、各種の高性能ばねや精密機械部品に用いられる。

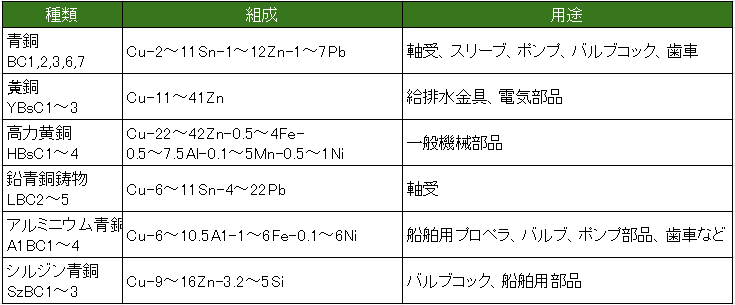

鋳物用銅合金の分類