幕末期の貿易

日米修好通商条約を結ぶのに続いて、フランス、オランダ、イギリス、ロシアと安政の五カ国条約と呼ばれる、修好通商条約を結び、鎖国が終了、貿易が活発になった。国内需要だけで回っていた日本に国外との貿易は通貨や流通に大きな変化をもたらした。特に雑穀・水油(菜種油)・蝋(ろう)・呉服・生糸の5品目は品不足からの物価の高騰が起こった。

江戸時代の庶民の家

目次

居留地

日米修好通商条約を含む、安政の五カ国条約に基づいて、横浜・長崎・箱館には外国人のための居留地が設けられることになる。外国人居留地には西洋建築の建物が並び、それに伴い、西洋文化が根付くようになる。なお、外国人居留地では問屋を通さず、直接外国との商談を成立することができた。そのため直接取引によって江戸の営業の独占権を与えられた株仲間に対抗する商人が現れ始めた。また、居留地では貿易窓口だけでなく、協会、ホテル、写真屋、レストラン、ガス灯、新聞社、テニスコート、劇場、競馬場などが作られ、欧米文化が日本に入り込むようになる。

横浜港

日米修好通商条約の結果、当初は東海道に面した神奈川に作る予定だったが、外国人と日本人の接触を嫌った井伊直弼は各国の反対を押し切り、横浜に港を作った。以降、横浜港は日本の代表的な貿易の玄関口として大きな役割を果たした。横浜には外国人居留地や貿易事務を取り扱う関税の役割を果たす貿易運上所が作られた。横浜港にはイギリスのジャーディン・マセソン商会、アメリカのウォルシュ・ホール社、政府御用商人の三井などが並んだ。なお、アメリカで南北戦争が開始するに伴い、横浜港の取引の多くははイギリスが占めた。

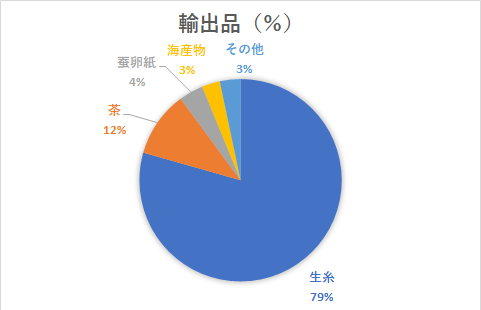

輸出品

輸出品

物価の高騰

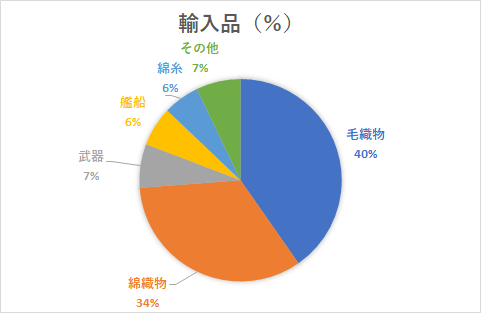

貿易の自由化は、日本の輸出品の主製品であった生糸、茶、蚕卵紙などは生産が追いつかず、国内向けのものも品不足となり、物価が高騰する。さらに、海外からは機械生産された安価な綿織物が大量に輸入され、国内市場を圧迫。流通のバランスが崩壊し、物価高騰に拍車をかかり、住民が苦しむこととなる。

五品江戸廻送令

幕府は江戸問屋の保護と流通政策の保護のため、1860年3月2日、雑穀・水油(菜種油)・蝋(ろう)・呉服・生糸の5品について、直接地方から横浜へ送ることを禁じる五品江戸廻送(ごひんえどかいそう)令を発した。しかしながら効果はほとんどなく、在郷商人の直接取引を規制することはできなかった。

金銀の海外流出

金銀比価が日本では1対5に対し、外国では1対5であったため、大量の金が流出し、大量の銀が流入した結果、日本の経済が混乱した。そのために幕府は金の含有量を減らした万延小判を鋳造したが、これがより一層の物価高騰を招くこととなる。

売込商

外国人へ輸出するため、外国と直接取引しようとする商人が現れた。流通が変わるため、問屋と対立する。代表としては毛糸を売り込んだ原善三郎がいる。生産者と外国人の間にはいる仲買商人も現れた。八王子の生糸市場の流通経路は、絹の道と呼ばれた。

引取商

外国人貿易商人から輸入品を買い、日本で売りさばいた商人で、横浜はもとより神戸・長崎にも見られた。