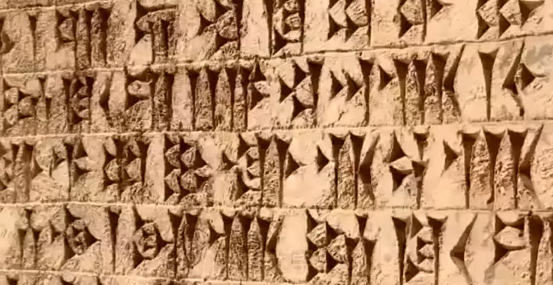

楔形文字

楔形文字(claytablet)はメソポタミアで使われた文字である。楔形文字は、象形文字から発達し、葦でできた先のとがった筆を使って粘土板に楔形を印した。メソポタミア文明で使われた楔形文字は人類最初の文字だと言われている。当初は模様として考えられていたが、ローリンソンやグローテフェントによって文字として認識され、解読が進められた。

楔形文字

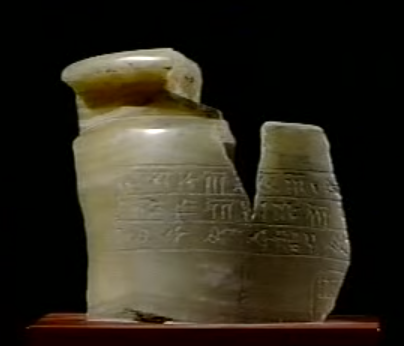

粘土板

楔形文字は粘土板に記載された。いわゆる日干しレンガで焼いて堅くして保存された。粘土板に葦のペンで書かれたため、楔(くさび)の形をしており、楔形文字と呼ばれる。

ギルガメシュ叙事詩と洪水伝説

オリエント最大の文学である『ギルガメシユ物語』のうち、神がおこした大洪水の部分が書かれた粘土板が発見されている。戦争が引き分けに終わったあと、両国の間で講する世界最古のものである。もともとは、ウルクの王ギルガメシュを主人公とするシュメール人の物語であったが、後世では、いくつかのオリエントの言語で書かれたテキストが伝存する。その一部に『旧約聖書』のノアの洪水伝説の原形と推測される話がある。

楔形文字の解読

ザグロス山中のベヒストゥーンの崖に、アケメネス朝のダレイオス1世が楔形文字で刻んだペルセポリスの碑文が発見され、そこにはペルシア・エラム・バビロニアの3語併記されている。イギリスの考古学者でイランの軍事顧問であったローリンソン(1810ー1895)は、危険を冒して自ら手写した碑文の研究を通じ、さらにドイツの考古学者グローテフェント(1775ー1853) がペルセポリスの碑文をもとに進めていた楔形文字の解読を前進させ、当時のギリシャで歴史書が残っていたペルシャの王名から「クセルクセス」の名、6文字を解読した。

ペルシア・エラム・バビロニアの3語併記

グローテフェント

グローテフェント

ボアズキョイの発掘

1905年から翌年にかけて、ドイツのヴィンクラー(1863~1913)が、当時オスマン帝国領であったアナトリア高原のボアズチョイの遺跡を発掘し、ヒッタイト王国の首都ハットゥシーの存在を明らかにした。遺跡より多数出土した粘土板文書の解読と研究をつうじて、やがてヒッタイト学という学問が成立し、現在は日本からも調査隊が派遣されて、小アジア各地でさかんに発掘がおこなわれている。